医院动态

医院管理|“静”润有爱 “疗”术有方——北京航天总医院护理部举办迷你中线AST置管术静疗工作坊

为进一步提升我院护理人员静脉治疗技术水平,紧跟静疗新技术的快速发展,2月20日下午,我院静疗专科护理学组以工作坊的形式成功举办了“迷你中线AST置管术暨静疗工作坊”活动。护理部全体人员、全院护士长、静疗专科护理学组成员、临床科室静疗联络员参加了此次会议。培训由护理部李薇老师主持,护理部部长赵惠荣为今年静疗工作坊首次活动做重要讲话。

自迷你中线技术在我院开展以来,以骨科谭颖、胸外科杨瑞芳两位老师为代表的静疗专科护士,结合临床患者实际需求进行置管40余例,在临床护理工作中深耕探究,积累了一定的临床经验,拓宽了患者静脉导管置入的选择,根据不同患者的治疗周期制定了最优置管方案,受到了患者的一致好评。此次培训,骨科谭颖老师从循证的角度,讲解了中线导管的相关知识、血管评估的方法、超声引导下的定位技术及通过典型病例选择到置管全过程进行了全面、详细的经验交流和分享。

实操演示

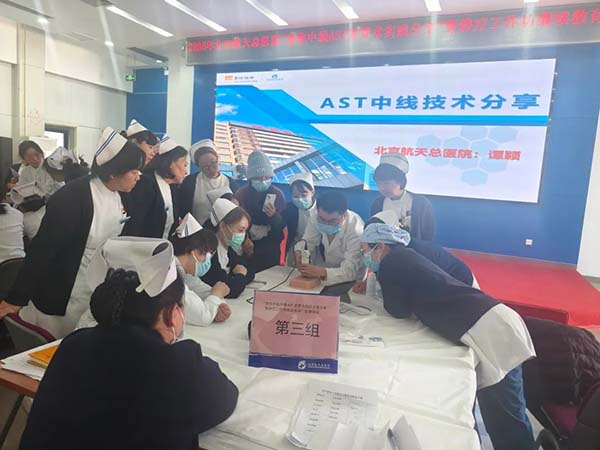

随后,分四组进行了实操演示。静疗专科护士杨瑞芳、谭颖两位老师分组对科室静疗联络员进行操作培训,从持针手法的讲解到超声设备的应用,逐一进行耐心细致的讲解。大家反复动手实践,互相讨论,互诉感受,探索未来在工作中如何得以应用。大家学习热情高涨,现场气氛热烈。今年首次静疗工作坊活动引发了大家的高度关注和认可。

季度例会

培训结束后,护理部组织召开了静疗专科学组第一季度工作例会,静疗专科学组组长刘美荣护士长总结了2024年静疗工作,部署了2025年工作计划。重症医学科静疗专科护士刘晓宇老师分享了外出学习经验,讲解了导管相关性血流感染(CRBSI)的预防与控制。老年医学科郑盼盼、神经内科屈利君、神经外科李少兰、普外科李宁四位静疗专科小组组长分别对2024年度院级静疗质控工作进行了季度汇报,对质控问题进行了认真细致的原因分析,提出了合理化的建议,制定了切实有效的解决措施,为全院静疗质控的提升起到了积极的推动作用。

护理部赵惠荣部长在讲话中强调了近三年来全院的静疗工作在院领导的大力支持下,静疗专业化人才队伍不断发展壮大,取得了一定的进步,通过汇报同时也发现了临床中亟待解决和改进的问题。她指出,迷你中线AST置管术作为一项新兴的静疗技术,能够有效减少患者反复穿刺的痛苦,降低并发症发生率。她要求全体护理人员认真学习,熟练掌握该项技术,并将其应用于临床实践中,进一步提升护理服务质量。鼓励静疗团队注重以数据为基础,以问题为导向,大胆创新,深入研究,更好地为患者服务,提高患者的就医体验,针在“血管内”,爱在“人心间”,更好地传递“润心”的温度。

此次静疗工作坊的举办,不仅提升了我院护理人员的专业技能,也为进一步推动静脉治疗技术的普及和应用奠定了坚实的基础。未来,我院将继续加强专科护理队伍建设,体现专科护士价值,用专业守护生命通道,用技术创新实现护理服务的新高度!

迷你中线AST置管技术介绍

在医疗技术飞速发展的当下,精准与安全成为临床治疗的关键追求。我院骨外科、胸外科、干保科成功引入迷你中线AST置管技术,即超声引导下加速改良Seldinger技术置入的中线导管,开启了静脉通路建立的全新篇章。

这项技术融合前沿影像技术与微创操作理念,通过超声精准定位血管,运用导丝引导导管置入的加速改良技术,从上肢的贵要静脉、肱静脉或头静脉进行一体式置管,导管长度约8-10厘米,尖端精确终止于腋窝水平,全程不进入中心静脉,充分体现了精准性、微创性与快捷性。

AST迷你中线置管技术显著优势

1. 减少血管损伤:借助超声引导,实现精准穿刺,有效避免反复穿刺对血管内膜造成的损伤。采用细针微创技术,对老龄患者、化疗患者、急危重患者等血管较为脆弱的人群尤为适用。

2. 降低感染和血栓风险:由于导管尖端位于外周静脉,导管相关性感染率远低于中心静脉导管(CVC)。同时,相较于外周短导管,其对血流的干扰更小,大大降低了血栓形成的概率。

3. 满足中长期治疗需求:导管留置时间可长达1 - 4周,能够很好地满足抗生素治疗、疼痛管理以及短期治疗等需求,避免了外周留置针频繁更换的困扰。

4. 提升患者舒适性与安全性:操作过程无需X线确认导管位置(与PICC相比),快速便捷。患者上肢活动不受限制,对日常生活影响极小。

5. 具备成本效益:该技术不仅置管成本低于PICC和CVC,而且并发症处理费用也相对较少。同时,还可用于采血以及增强CT检查的高压注射。

这项创新静脉置管技术,精准平衡了治疗需求与并发症风险,填补了传统外周导管与中心静脉导管之间的空白,成为临床治疗的理想选择。它的成功开展,标志着我院精准医疗迈向了新高度,彰显了我院以科技赋能医疗、重塑患者健康未来的坚定决心。