健康科普

将病变“剔”下来的技术

内镜下黏膜剥离术(ESD)

一、什么是内镜下黏膜剥离术(ESD)

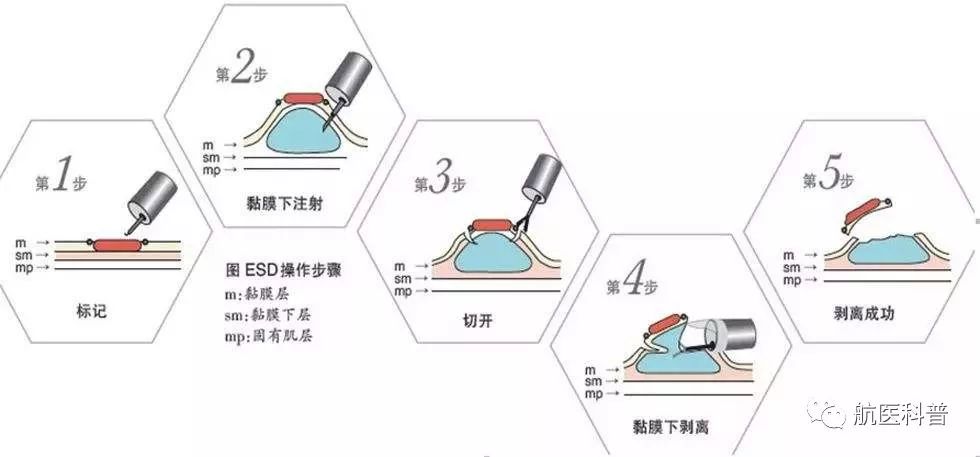

内镜下黏膜剥离术(ESD)是在内镜下黏膜切除术(EMR)基础上发展而来的新技术,是作为内镜下治疗消化道病变的微创手术,经过数年的发展,其技术已日渐成熟,目前国际多项指南和共识均推荐内镜下切除作为消化道早期癌的首选治疗方式。通过ESD可完整的切除病变,达到根治消化道肿瘤的效果,又保留了消化道完整性的内镜下微创手术,具体步骤如下:

二、内镜下黏膜剥离术的优点

消化道早期癌的治疗以往以外科手术为主,但创伤大。而ESD与传统根治术效果相当,但其还有:损伤小、费用低,术后恢复快的优势。

三、哪些疾病适合做内镜粘膜下剥离术

对于没有转移的消化道局部病变理论上都可以进行ESD切除。目前ESD主要治疗以下消化道病变:

(1)早期癌:结合染色、放大和超声等其它内镜检查方法,确定肿瘤局限在黏膜层和没有淋巴转移的黏膜下层,ESD切除肿瘤可以达到外科手术同样的治疗效果。

(2)巨大平坦息肉:超过2厘米的息肉尤其是平坦息肉,推荐ESD治疗,一次、完整的切除病变。

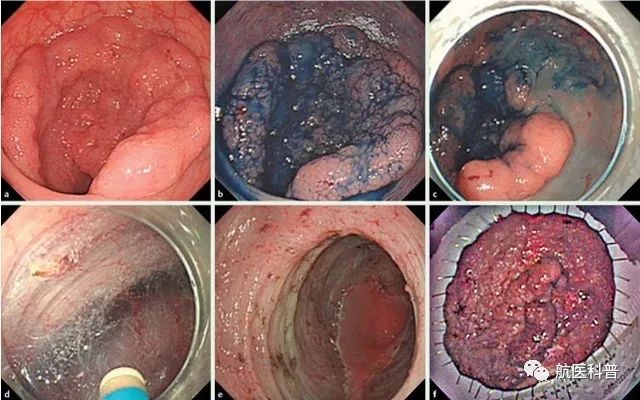

(3)黏膜下肿瘤:超声内镜诊断的脂肪瘤、间质瘤和类癌等,如位置较浅(来源于黏膜肌层和黏膜下层),通过ESD可以完整剥离病变。下图为大型直肠侧向发育型腺瘤的 ESD 治疗。

四、哪些疾病不适合做内镜粘膜下剥离术

除常规胃、肠镜检查禁忌证外,ESD的手术禁忌证为非抬举征(non—lifting sign)阳性即指在病灶基底部的黏膜下层注射盐水后局部不能形成隆起。非抬举征阳性提示病灶基底部的黏膜下层与肌层之间已有粘连,即肿瘤可能已浸润至肌层组织。

五、内镜粘膜下剥离术的安全性如何?

与其他内镜下治疗一样,ESD 也有一定的危险性。主要并发症为出血、穿孔,对于术中出血,可在内镜下电凝或使用钛夹等方法控制,术前、术后应用止血药可有效预防术中及术后出血的发生;ESD并发的穿孔通常较小,近年来,随着ESD技术的不断完善,相关手术器械的不断改进,出血和穿孔发生率较之于开展早期显著下降。出血、穿孔一般在术中即可发现,可予钛夹缝合、术后胃肠减压、禁食、防治感染等综合方法治愈,少数患者需外科手术治疗。

六、ESD术后应注意事项

内镜粘膜下剥离术的患者,术后应禁食1-3天,恢复进食后以流质、易消化饮食为主,避免烟、酒、粗纤维和刺激性食物。使用抑酸药物、黏膜保护剂,根据病情酌情使用抗生素。术后应注意有无腹胀、腹痛、呕血、黑便等情况,注意有无迟发性出血、穿孔等并发症的发生。

同时需要注意术后病理报告,切缘是否阴性(是否完整切除)以及病理类型,且术后应该遵医嘱定期复查和随访,如术后应根据医嘱择期复查内镜,了解创面愈合情况及有无病灶的残留。